Поиск на «Русском кино» |

|

|

Золотая коллекция русского кино Весна на Заречной улице

Смотрите сегодня: |

Самсон Самсонов о Бондарчуке

|

|

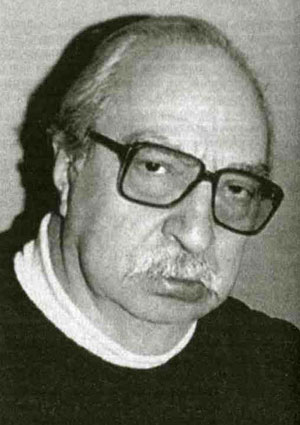

С. Самсонов (1921-2002) - народный артист СССР. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Поставил фильмы: Попрыгунья", "За витриной универмага", "Огненные версты", "Оптимистическая трагедия", "Три сестры",

"Много шума из ничего", "Чисто английское убийство", "Восьмое чудо света", "Одиноким предоставляется общежитие", "Танцплощадка", "Мышеловка", "Милый друг давно забытых лет".

Сережа, прости, если что-то не так...

Я очень виноват перед Богом, последнее время все каюсь...

Я совершил кучу непоправимых ошибок!

Примерно вот с таким настроением в феврале 2001 года я готовился к своему 80-летию. Сидел в монтажной "Мосфильма", отбирал фрагменты из всех своих картин... Начал, разумеется, с дебюта - с "Попрыгуньи"; увидел на экране молодых, талантливых, прекрасных Люсю Целиковскую и Сережу Бондарчука - и вроде бы на душе полегчало.

А ведь могло случиться так, что Сергей Бондарчук и не сыграл бы в кино одну из своих выдающихся ролей - чеховского доктора Дымова. На худсовете, когда утверждали актерские пробы, тогдашний директор "Мосфильма" И.А. Пырьев, как всегда, темпераментно высказывал свое недовольство:

- Ты соображаешь, что делаешь?! Да ведь такой Дымов всех гостей еще на лестнице зарежет! Ты только посмотри на это свирепое лицо! Вспомни, каков он в роли каторжника Рваное Ухо в фильме Миши Ромма "Адмирал Ушаков"!

Я робко возражал:

- Иван Александрович, бесспорно, в картине Михаила Ильича он очень убедителен, но ведь это лишь свидетельство его актерского дарования. А я-то давно его знаю, знаю, какая это душа.

- Ты мне тут свою герасимовщину не разводи! - не унимался Пырьев. И не утвердил Бондарчука. - Пробовать еще актеров, искать Дымова! - Вот такой был приговор.

Вышел я с того худсовета расстроенный, растерянный. Подошли наши классики Ромм и Юткевич:

- Не волнуйся, Сережа будет прекрасным Дымовым, сними с ним еще одну сцену, в другой декорации.

Я снял. И опять эти тревожные для меня часы в директорском просмотровом зале "Мосфильма". Отсмотрели новую кинопробу Бондарчука, вспыхнул свет. Долгая пауза.

- Да...- выдохнул Пырьев. - Глаза у него... такие хоть сто лет ищи - не найдешь. Вот в этом его сила. Ладно. Не будем тебя мучить. Миша! - Пырьев повернулся к Ромму. - Не будем мучить юное дарование?

- Конечно, Иван, - дымит папиросой Михаил Ильич, - пусть начнет с Бондарчуком, а там посмотрим.

Вот так Сергей и был полуутвержден. Однако следует признать, что наш незабываемый созидатель, наш неистовый Иван Александрович Пырьев, когда в том далеком 1954 году столь бурно обсуждал со мной внешний облик Сергея, был не так уж и не прав. Просвечивали в нем тогда и притягательная необузданность, и какая-то диковатая красота.

Впервые я его увидел зимой 1946 года, первой мирной голодной зимой. Во вгиковскую аудиторию, где занимались мы, третьекурсники режиссерского факультета, руководимого Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым и Тамарой Федоровной Макаровой, вошел молодой человек в сапогах, галифе и гимнастерке без погон. Волосы в цвет воронова крыла, смуглый, кареглазый, с пылающим взглядом. Сущий цыган. Глаза у него были такие, что словами не передать. В его глазах всегда горел огонь: он то ярко пылал, то как-то угасал, и просто сверкали зрачки. Такой выразительный взгляд меня сразил сразу. Мы быстро сошлись: оба постоянно что-то рисовали. Я спросил:

- Сережа, ты что рисуешь? А я - вот взгляни, нарисовал Родольфо из "Мадам Бовари".

Я решил поставить на наших студенческих подмостках сцену из романа Флобера, а так как наша мастерская была объединенная - актерско-режиссерская - и все студенты-актеры должны были быть заняты в работах у своих однокурсников-режиссеров, то Сергей и сыграл у меня Родольфо. Потом мы с ним сделали рисунки к инсценировке "Отверженных" Гюго, где он должен был играть героя - Жана Вальжана, а я прокурора Жовера. Правда, постановка та не состоялась, чему, наверное, Сергей в душе тихо радовался, потому что на нашу студенческую сцену он выходил без всякой видимой охоты. Ему даже Сергей Аполлинариевич указывал:

- Серенький, надо принимать участие, это полезное дело.

- Я понимаю, - вздыхал Сережа, - да неловко, как-то... Он по природе был очень стеснительный человек. Всю жизнь. До самой кончины. Не могу сказать, знал ли еще кто-нибудь об этом, а я знал точно. Ведь мы с ним дружили, это была настоящая мужская дружба двух молодых людей. Герасимов по поводу нашей дружбы отпускал шуточки, мол, ходят вдвоем, смеются без конца - смешливые, как барышни. Смех у Бондарчука был особенный: он никогда не хохотал в голос, не заливался. Он всегда смеялся тихо, как бы про себя, мне кажется, это тоже от застенчивости. Он любил подтрунивать над людьми, многие из-за этого на него обижались. Но его усмешки, ухмылки, поддразнивания - все это было прикрытием его необыкновенных скромности и стеснительности. Он часто тушевался, но благодаря огромной воле и силе таланта умел скрыть от постороннего глаза те моменты, когда испытывал замешательство, и всегда представал перед окружающими как смелый, крепкий, крупный художник и человек. А в душе Сережа был ранимый ребенок.

Девчонки в институте за ним охотились. Ведь он был красив, могуч, потрясающ! Вот они перед ним и распускали крылышки, улыбались ему приветливо, а то и призывно. А он усердно учился, записывал все лекции Сергея Аполлинариевича.

...Та великая мастерская великих педагогов Герасимова и Макаровой уже не повторится никогда. Тот смысл, тот принцип воспитания творческих людей не повторится...

Однажды Мастер предложил:

- Давайте Чехова ставить.

Мы наперебой стали выкрикивать:

- "Три сестры"!

- "Вишневый сад"!

- Нет, друзья мои, давайте-ка инсценировать прозу. Вы же знаете: я не люблю пьесы, стало быть, никакой драматургии, только великая русская проза. Именно она и есть та почва, на которой вы взрастете как художники.

- Берем, например, пьесу Островского, читаем: "Варвара - ремарка - сгоряча". И пошел монолог Варвары, а вы начинаете ломать голову - как же его надо исполнить "сгоряча"? А проза полна подробностей! Представьте, какую можно поставить сцену из "Братьев Карамазовых", когда Грушенька и Катерина Ивановна встречаются в зале суда над Митей. Как они обе выписаны в этой сцене в романе! Как губы у Грушеньки задрожали и глаза потемнели!

Мы слушали его, как завороженные. Сергей Аполлинариевич помнил наизусть целые страницы прозы. А уж о стихах и говорить нечего, он знал - я не преувеличиваю - миллион стихов! Мог с ходу прочитать любого поэта, очень любил Николая Гумилева, Николая Заболоцкого высоко ставил. Однажды на занятиях по мастерству он заметил:

- Я давно влюблен в один чеховский рассказ, "Попрыгунья" называется. Вот бы его поставить. Та - сила! Рассказ небольшой, а за горло берет, слезы исторгает.

Все бросились читать. Много мы тогда чеховских рассказов прочитали по его указанию. Кто-то уже начал ставить "Хористку", а Мастер о своих словах не забыл. Встречаем мы его как-то в коридоре, и он нам говорит:

- Вот тебе, Самсоша, хорошо бы поставить "Попрыгунью", а тебе, Сережа, сыграть главную роль.

Мне эта идея запала в душу.

В 1952 году Сергей Аполлинариевич позвал Таню Лиознову и меня (оба мы тогда были безработные) поставить вместе с ним на сцене Театра им. Вахтангова китайскую пьесу "Седая девушка". Это незабываемый период в моей жизни. Таня отвечала за музыкальное решение, а я - за работу с актерами. Порой Герасимов уезжал куда-то, и мы с Таней оставались один на один с этим сложным коллективом, хотя все относились к нам дружелюбно. И в отсутствие Мастера я репетировал с мастерами-вахтанговцами! Готовился к этим репетициям ночи напролет и был ужасно счастлив, что второй акт пьесы поставил самостоятельно. Вернулся Герасимов. Смотрим репетицию второго акта. Мастер чем-то недоволен, взбежал на сцену, стал показывать актерам, как тут играть. Помнится, я тогда занервничал и горячо сказал:

- Сергей Аполлинариевич, поймите, сейчас прав я! Я всю ночь думал об этом!

На что Герасимов ответил:

- А я об этом думаю всю жизнь.

И я был посрамлен. Правда, потом он меня хвалил, благодарил, что я ему целый акт размял.

Спектакль имел успех. Сергея Аполлинариевича и нас все поздравляли. Подошел Сергей Михалков:

- Сверлите дырочки.

- Какие дырочки? - широко раскрыла глаза моя однокурсница, будущий режиссер "Семнадцати мгновений весны" Таня Лиознова.

- Дырочки на пиджаках, - хмыкнул Михалков. - Для значка "Лауреат Сталинской премии", уже все известно.

Шел январь 1953 года. Сергей Аполлинариевич радовался:

- Вот так и должно быть. Раз! И у вас уже Сталинская премия! Кто вас теперь обидит? Никто. Наоборот - вам дадут работу, и все будет хорошо. Ну? Вы довольны?

- Сергей Аполлинариевич! Да вы наш бог! Вы нас спасли от безработицы...

А в это время Сталин взял и умер. И все разговоры о Сталинских премиях прекратились в одну секунду. Но я если и был огорчен, то не сильно - ведь я уже репетировал на сцене Театра киноактера "Попрыгунью"!

И опять все началось с Герасимова:

- Как театральный режиссер ты ставил со мной в Вахтанговском театре, давай-ка на сцене Театра киноактера сделай спектакль по чеховской "Попрыгунье". Представь, какая это может быть прекрасная постановка - там столько внутреннего действия, так тонко выписана трагедия личности.

И я написал инсценировку. Сразу же объявилась актриса на главную женскую роль - уникальная, неподражаемая Лидия Петровна Сухаревская. Как проникновенно и страстно она играла! Как точно! Эти репетиции, этот тщательный поиск музыкального решения - вся эта работа в меня впечатывалась, оставалась в моей душе...

А Бондарчука я никак не мог уговорить, чтобы он сыграл Дымова:

- Ты что еще выдумал? Я - в театре... не буду я в театре играть. Никогда!

Я побежал жаловаться Герасимову, но Мастер меня не поддержал:

- Раз не хочет - не трогай его, наверное, он прав.

Пригласи другого актера, а если получится у тебя на сцене, может, в кино он и согласится сыграть. И Дымова сыграл Константин Барташевич. Еще такая любопытная деталь - подошел ко мне один наш в то время знаменитейший артист:

- А Бернеса-то вы забыли, товарищ режиссер.

- Марк Наумович, дорогой, сыграйте друга Дымова.

Согласился, пришел на репетицию, парик ему сделали. И Марк Бернес сыграл в этой моей постановке Коростылева - по-моему, факт для историков нашего искусства примечательный.

Слава Тихонов очень хотел играть Рябовского, но рядом с Сухаревской выглядел мальчиком. Потом он долго был на меня обижен...

Премьера прошла блестяще. Аплодировало все мосфильмовское руководство. Пошли разговоры, мол, нельзя допустить, чтоб такой спектакль пропадал - надо снимать фильм. Была тогда такая практика - сначала обыграть спектакль на сцене, а потом на его основе создать фильм. Сейчас такого нет, а жаль. Я посвятил этой театральной работе года полтора, я был весь пронизан чеховским текстом. Пригласил актеров из Театра Вахтангова, усадил в ложу, потом они меня поздравляли, но Целиковской тогда не было.

Она появилась уже в павильоне. Первый раз пришла промокшая - под дождь попала, попросила полотенце, вытирает голову и восклицает:

- Какая досада! Первая встреча с режиссером - а я так неважнецки выгляжу! Никогда со мной такого конфуза не случалось! - Хохочет, заливается, как колокольчик. Честно признаюсь: убила она меня своим обаянием наповал!

- Ну? - спросила кокетливо. - И кто же у нас Дымов?

- А вы повернитесь налево, сразу увидите.

- Ой! Я боюсь!

- Не бойтесь, не бойтесь, Людмила Васильевна.

- Ах! Потрясающе! Ура-а! - Она захлопала в ладоши, подпрыгнула, как счастливая девочка, и бросилась целовать Бондарчука, которому в этот момент как раз приклеивали бороду.

- Как я рада! Самсон Иосифович, вы гений - выбрать на Дымова такого актера только вы могли! А что касается меня, вы сделали ошибку.

- Почему, Людмила Васильевна?

- Но ведь я рядом с этаким гигантом буду выглядеть дурочкой!

- Вы и должны быть дурочкой.

- Что?! - Какая же она была тогда прелестно-возбужденная!

Признаюсь, в начале съемок я был зажат: ведь это была моя первая картина. Я стеснялся, но не того, что напридумывал, а тех, кого пригласил сниматься, - ничего себе компания: Целиковская, Бондарчук, Дружников, Тетерин. Но стоило мне взглянуть на Сережу, увидеть, как он улыбается мне сквозь бороду, подмигивает, прочесть в его теплых глазах: "Порядок, Самсоша", - и я приосанивался, смущение мое проходило, я чувствовал, он верит в меня.

Ведь он в это время был уже народным артистом СССР. Когда он получил это звание, в Москве случился дикий переполох. Во МХАТе все только руками разводили и приговаривали: "Господи спаси, что же это такое? Сам Сталин звание дал!" У них всего четыре народных СССР, остальные годами ждут. В Большом театре и в Малом народных СССР по пять человек - не больше, да и подошли они к этому, когда им по 70 или по 80 лет стукнуло. А Бондарчуку было 32 года. Народным он стал после просмотра Сталиным фильма "Тарас Шевченко". Этот пронизанный патриотизмом фильм Сталину очень понравился, понравился и главный герой. Когда в Кремле закончился просмотр, Сталин поднялся и сказал:

- Поистынэ народный артыст!

Вот! Сказал только три слова, и тут же помчались отстукивать Указ Верховного Совета. А на следующее утро Сережа проснулся народным артистом СССР. Для того времени это была сенсация.

Хотя для самого Сергея, как мне кажется, ничего не изменилось.

Не знаю, как вообще он воспринимал все эти свои почетные звания, премии, награды... Во всяком случае, когда в 1955 году на Международном кинофестивале в Венеции наш фильм "Попрыгунья" был удостоен приза "Серебряный лев святого Марка" и получил премию итальянских журналистов имени Пазинетти, он такой наш общий успех принял спокойно. "Мосфильм" ликовал, на студии висели плакаты "Поздравляем!", а он в ответ на восхищенные слова и приветствия только молча улыбался. Поразительная и благородная скромность. Помню, поздравляю его с Ленинской премией за "Судьбу человека", волнуюсь, не увижу ли в нем самодовольства или высокомерной позы, но в ответ - лишь все та же, знакомая с юности, стеснительная улыбка и дружелюбный, задушевный взгляд: "Спасибо, Самсоша". Никогда в жизни я не замечал в нем ни заносчивости, ни тщеславия, мол, я признанный во всем мире деятель. Поэтому, когда в 1986 году на Пятом съезде Союза кинематографистов СССР Бондарчуку с трибуны прокричали: "Кинематографический генерал", - я с тревогой подумал, какое же разнузданное и пошлое наступает время! Порой мне кажется, что, был бы тогда жив С.А. Герасимов, этого позора не случилось бы; не было бы этого свиста, ерничанья, этих ужасных, оскорбительных слов... После того "революционного" съезда Сергей выглядел задумчиво-мрачным, было видно, что он подавлен. Он предвидел развал Советского Союза: человек он был мудрый, очень глубоко все чувствовал, а еще интуиция у него была колоссальная. Когда я задаюсь вопросом, понимали ли те Упивающиеся вседозволенностью горе-перестройщики, какие творческие высоты были взяты этим выдающимся художником, то сам себе отвечаю: конечно, понимали, потому-то и ликовали, что свергают самого Бондарчука, ведь для них его высоты недосягаемы.

Безусловно, роль Дымова - одна из прекрасных высот, покоренная Бондарчуком-актером. Вспомним, например, сцену обеда из "Попрыгуньи". Дымов, Ольга Ивановна, Коростылев и Рябовский сидят за столом.

- Что это у вас за глупые головки Шоплена висят на стене? - нарушает молчание Рябовский.

- Эти головки Шоплена мои, - с вызовом отвечает Ольга Ивановна.

- Поздравляю вас, - снисходительно усмехается Рябовский. - Они украшают все купеческие гостиные.

- Спасибо, - цедит сквозь зубы Ольга Ивановна и еще сильнее раздражается.

Напряженное молчание. Коростылев пытается разрядить обстановку, обращается к Рябовскому, а Дымов... Дымов в ужасе: он присутствует при ссоре своей жены с ее любовником! Для него совершенно непонятны эти их пустые разговоры об искусстве. Он - медик, ученый. Дымов поглядывает на Коростылева - на лице его только стыд и неловкость.

Когда мы обсуждали эту сцену, Сергей сказал:

- Я знаю, что играть. Я буду внутри бороться сам с собой, сдерживая не ревность, нет, а гнев и брезгливость.

Сережа играет гениально! Ведь в момент этой наглой ссоры любовников Дымов не произносит ни слова, молчит. Мало можно вспомнить великих артистов, способных молчать на экране так, как умел Бондарчук. Да и из множества наших корифеев сцены, тех, кто держал паузу так, что было слышно дыхание зала, я могу назвать только троих: Соломона Михоэлса, Николая Мордвинова и Николая Хмелева в роли Каренина во МХАТе. К этой театральной троице я присоединяю только Сергея Федоровича. На его молчащие крупные планы можно смотреть бесконечно! Вся пронзительная глубина переживаний, все движения этой благородной души отражены на лице. Дымов в этой сцене неподвижен, но его глаза - в них столько чувства, смятения, великодушия, боли... Вот если подробно разбирать, что же такое искусство кино, как выстроен кадр и как существует в нем актер, - вот тут все и становится ясным - сразу видно, что же это за явление - Бондарчук Сергей Федорович, - выдающийся актер нашего времени, к великой моей печали, рано ушедший.

Одна сцена в фильме далась Сереже очень трудно. Долго мы над ней бились, много репетировали. Это эпизод, когда Дымов работает у себя в кабинете, а Ольги все нет и нет. Он устремляется к окну, а за окном темень, идет снег... Дымов закуривает сигару... Вдруг ее голос:

- Дымов! Ды-ымов! Ты еще не спишь? - впорхнула, как бабочка, роскошная, очаровательная. Присела к нему. - Мой милый, ты так здоровье свое надорвешь. Что ты делаешь? Расскажи, мне интересно.

Он смотрит недоверчиво... И дальше сцена не шла. Репетируем, репетируем - не получается. Вдруг Сережа выходит из декорации, устремляется ко мне и горячо шепчет прямо в ухо:

- Все! Поймал! Теперь пойдет. - И возвращается обратно в кадр.

Тот же самый крупный план, Дымов недоверчиво смотрит на жену:

- Ты понимаешь, доктор Мудров говорит - надо лечить не болезнь, а больного!

И Бондарчук на глазах молодеет, становится таким возбужденным, загорается! Вот он, творческий порыв ученого, творца! Неожиданно он взглянул на Ольгу: она приникла головкой к подушечке и сладко спит, как маленькая девочка. А здесь бушует талант, происходит взлет великого ученого! А за окном метель, и он смотрит в окно, и метель то закрывает, то открывает его лицо, а он погружен взглядом в темноту ночи - загнанный царь природы, раненый человек. Вот как эта сцена сделана в картине и как она сыграна Сережей Бондарчуком! Никто и никогда так не сыграет! Я помню во время просмотра аплодисменты на этой сцене, да и не только на этой - как Бондарчук "выдаст" крупный план, так аплодисменты. Ведь вся его роль состояла из монологов, реплик и молчаливых планов. В ней нет никакого движения: бегать там, скакать. Он же не попрыгунья, а мужчина, подвижник науки, страдалец русский.

Фильму "Попрыгунья" уже более 45 лет, но он до сих пор почти каждый день у меня перед глазами. Я просыпаюсь среди ночи оттого, что увидел какой-то эпизод, услышал голоса, реплики. Эта картина живет в моей душе самым настоящим образом. Я снял много фильмов, и, как говорят, неплохих (кстати, из моих картин Сергей Федорович больше всех ценил "Оптимистическую трагедию", но именно "Попрыгунья" живет рядом со мной как живое существо).

Вот передо мной Дымов - Бондарчук. Вот он вбегает в кадр во фраке, в белом жабо, просветленный, счастливый:

- Ольга Ивановна у себя?

- Да, - приседает горничная, - у нее гости.

В гостиной поют итальянский романс, а Дымов, никого не замечая, едва переводя дыхание, бежит прямо к ней в будуар. Присел на краешек стула у стеночки, радостно потирает коленки, глаза сверкают, горят в полумраке, как две фары:

- А я сейчас диссертацию защитил...

Она смотрится в зеркало и как о чем-то постороннем:

- Защитил?

- Ого! И знаешь, может быть приват-доцентура! Этим пахнет!

Он весь - как мальчик, получивший "отлично" за три года старательного учения. Она поправляет прическу и равнодушно замечает:

- Я не знаю, что такое приват-доцентура, Дымов, но я рада за тебя. - Поднимается, отбрасывает шлейф платья, напускает на лицо трагический вид и гордо удаляется, прикрыв за собой дверь.

И вот за то, что происходит дальше, за следующий фрагмент в Сережином исполнении можно все отдать!

Только что Осип Степаныч Дымов был похож на счастливого, празднующего победу юношу. (Я перед съемкой этой сцены попросил гримера сделать так, чтоб Сергей Федорович выглядел как мальчишка.) А теперь в этой чуждой обстановке он стоит один, побледневший, нокаутированный. Неожиданно он переводит взгляд на зеркало, видит себя, облаченного во фрак и жабо, и, устыдившись, опускает глаза, цепенея от душевной боли. Так, не шелохнувшись, стоит Дымов несколько секунд, мысленно кляня себя за эти нелепые фрак и жабо, и страшится еще раз взглянуть в зеркало, потому что знает, что увидит в нем не светило медицины, а униженного, жалкого докторишку. Ах! Как пронзительно отображена вся эта гамма переживаний! Какой редкостный актерский талант и какая личностная, человеческая щедрость! Никому не видимые затраты Бондарчука стоят золота, потому что, когда он смотрит на себя в зеркало и видит свое унижение, может быть, сам Сергей Бондарчук, он лично, пережил какие-то страшные для себя минуты - ведь он артист великий, и он не просто играл - он жил.

И вот наступает кульминационный момент в развитии этого потрясающего чеховского образа. Зазвучала "Элегия", Дымов идет через залу, выходит на середину гостиной. Музыка смолкает. И в наступившей тишине он говорит одну-единственную фразу. А кинокамера близко-близко перед его лицом. Но Бондарчук не замечает камеры: в работе он умел существовать совершенно отдельно от проходящей вокруг него жизни, ни на что лишнее не обращать внимания, а видеть только то, думать только о том и жить только тем, что ему было нужно в данный момент для творчества.

Итак, все общество смотрит на Дымова.

- Господа, - в его глазах блеснули слезы, - пожалуйте закусить.

Когда я смотрю этот фрагмент, меня прямо холод охватывает от того, как гениально Сережа произнес эту реплику.

Я так подробно рассказываю о нашей работе над фильмом "Попрыгунья", потому что снимал друга своей юности в первый и в последний раз. Конечно же, потом мы часто виделись на студии, встречи наши были всегда искренними, теплыми, почти родственными. А теперь я так же по-доброму дружен с его женой Ириной Константиновной Скобцевой. После смерти Сережи она открыла мне сердце, протянула руки, и я очень благодарен ей за такое душевное движение ко мне.

Ныне на Тверской улице, на доме номер 9 - доме, где он жил, - висит каменная мемориальная доска. Подойдите к ней, прочтите надпись и всмотритесь в лицо выдающегося русского артиста и режиссера. Я порой останавливаюсь у этой доски и мысленно говорю ему:

- Сережа, прости, если что-то не так, и знай, что тебя все любят и все помнят, а я тебя люблю, как ты знаешь, бесконечно. До свидания, милый, пусть земля тебе будет пухом.

А если вы окажетесь на Новодевичьем кладбище, найдите памятник Сергею Федоровичу Бондарчуку - на постаменте из темного, отливающего серебром Лабрадора белая мраморная глыба, в которой высечен его портрет, с таким человеческим выражением на лице, с такой живой улыбкой, что просто оторопь берет. Хорошо помню тот скорбный, но не по-осеннему солнечный день в конце октября 1994 года. Блестяще тогда сказал на траурной панихиде Никита Михалков:

- Посмотри, как играет сегодня солнечный луч на твоем лице, и ты улыбаешься нам!

А я в тот горестный час в своем прощальном слове сравнил его с персонажем из пушкинского рассказа "Выстрел". Я говорил, что Сергей Бондарчук, как и тот герой, нередко стоял под дулом пистолета; смерть смотрела ему в лицо, а он наслаждался вкусом сладких черешен и выплевывал косточки!

Никогда не забуду, как он читал стихотворение Пушкина "Пророк". Я слышал его в живом Сережином исполнении раз пять. А теперь частенько ставлю кассету - его теплый голос словно обнимает меня, я вслушиваюсь в его распевные, возвышенные интонации и думаю: а ведь эти гениальные строки можно отнести и к нему, ко всему актерскому и режиссерскому наследию Сергея Федоровича Бондарчука:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

Составитель О. Палатникова

|